相続登記

不動産の名義を被相続人(故人)から相続人へ変更するには、相続登記を行わなければなりません。相続はどなたにでも必ず起きることで、誰もが直面する問題です。また、相続には煩雑な手続きや、大変な手間や時間を要することも多くあります。松野下事務所にそうした手続きをすべてお任せいただく事が可能です。

相続財産の調査

まず被相続人(故人)が遺した財産をお調べください。不動産のほか、預貯金、金融資産、負債の有無の確認が必要です。財産より負債が多い等の理由で相続放棄の手続きをされる場合、被相続人(故人)の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

相続税の申告の有無の確認

相続財産が3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告が必要となる可能性があり、相続税の申告には期限があります。税務署または税理士への相談をお願いします。(税理士の紹介も承ります)

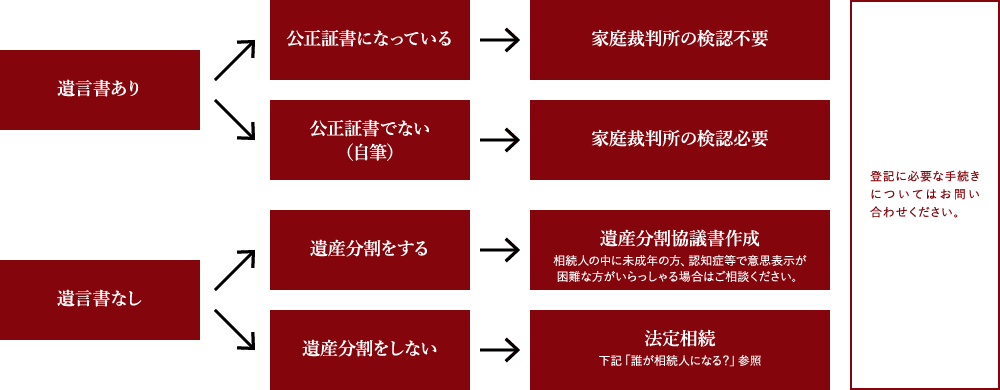

相続方法の決定

大きく分けて2種類の方法があり、その先でさらに要件が分かれます。

法定相続分通りに相続する場合でも遺産分割協議書の作成をすることが多いです。

誰が相続人になる?(法定相続)

| 相続人の 組合せ |

相続人 |

相続割合 |

相続人 |

相続割合 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者 のみ |

配偶者 |

100% |

||

| 配偶者 と子 |

配偶者 |

2分の1 |

子 |

2分の1を子の頭数で均等 |

| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 |

3分の2 |

直系尊属 |

3分の1を頭数で |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 |

4分の3 |

兄弟姉妹 |

4分の1を頭数で |

配偶者は常に相続人となります。(本人より先に亡くなった場合は除く)上記以外にも相続人になるケースもあります。

手続きの流れ

ご相談・打ち合わせ

お電話、ご来所にて対応いたします。

必要書類や手続きの流れ等をお手紙でご案内いたしますので、当事務所宛にご郵送ください。

当事務所にて委任状、遺産分割協議書を

作成しお送り致します。併せて登記費用のお見積りをご案内致します。

ご署名、ご捺印いただいた

登記書類を当事務所にご郵送いただくかお持ちください。

相続人全員(遺産を受け取らない方も含む) に本人確認のお電話を致します。

確定費用の請求書をお送りし、登記費用をお振込みいただきます。

登記申請

(完了後、相続人の方に名義が変更されました登記識別情報をお送り致します)

法定相続情報証明

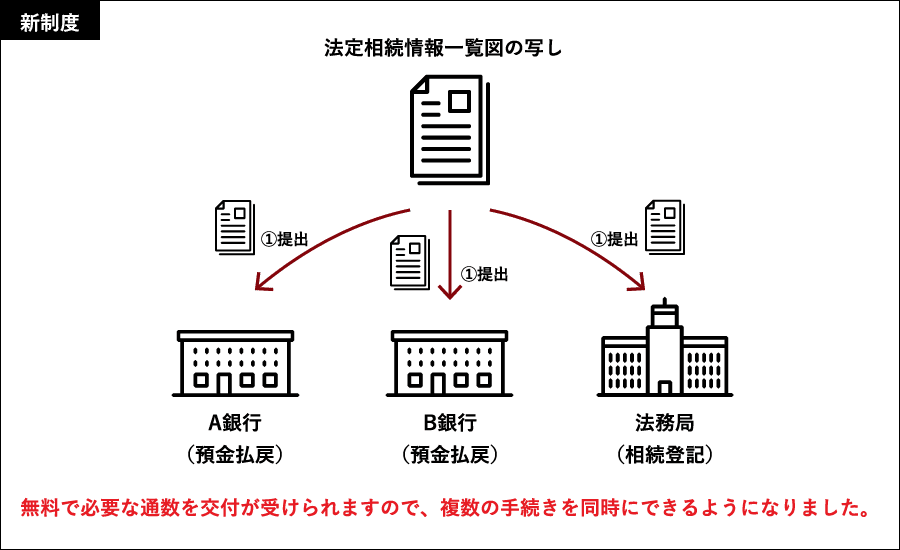

2018年5月29日より始まった新しい制度です。戸籍等をもとに法定相続情報一覧図(被相続人(故人)と相続人がわかる家系図のようなもの)を作成し、不動産名義変更や金融機関等の相続手続きにも使用できる書面です。

被相続人(故人)の本籍地、最終住所地、不動産所在地または申出人(相続人代表)の住所地を管轄している法務局

被相続人(故人)の戸籍類(出生から死亡まで)、住民票、相続人の戸籍

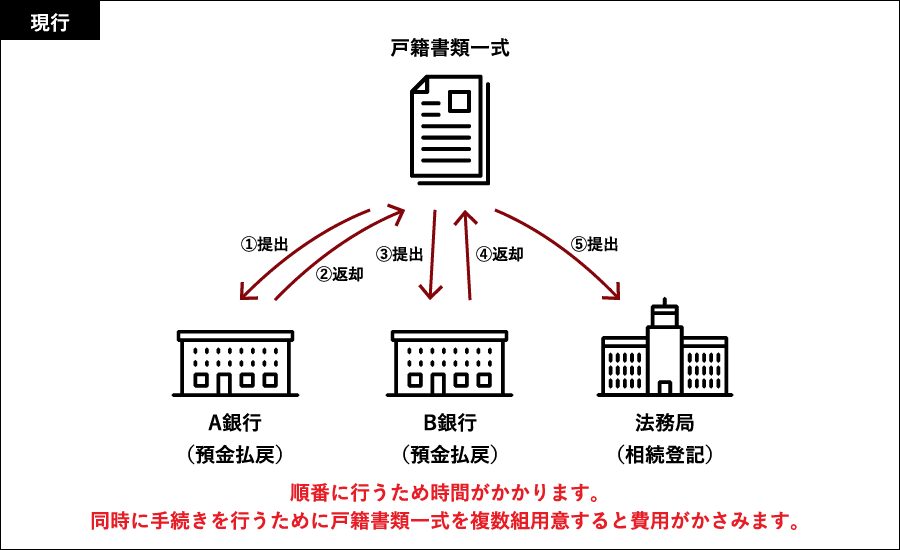

一般的な相続手続きでは、戸籍類を提出した先からその都度返却してもらいながら行うため時間がかかる。戸籍類を複数組用意すると余計な費用がかかる。

↓

法定相続情報証明ならこの証明書だけで不動産名義変更、法務局への提出、金融機関等の相続手続きなど様々な相続手続きに使用が可能。